About the work (deutsch)

'In Spiegelbildern wie von Fragonard'

Kunstgegenstände sind allein dem zugänglich, der sie richtig zu befragen weiß. Die offizielle Kunstbetrachtung klammert jedoch gerade das, was sie doch eigentlich zu leisten hätte, aus, wenn sie, anstatt allererst richtige Methoden zur Befragung von Kunstwerken zu bieten, so tut, als ob sich Kunst jeglichem diskursiven Denken entzöge. Die in der Folge notwendig eintretende Ratlosigkeit erhebt sie zum Prinzip und in das heillose Durcheinander, das diese Art Irrationalismus hervorbringen muss, kommt lediglich durch die vielen Epigonen eine gewisse Regelmäßigkeit, in der sich bestimmte, von Anfang leergelassene Begriffe durch die Häufigkeit ihrer Anwendung Gediegenheit erschleichen. Aus lauter Angst, etwas zu sagen, was sich eventuell nachprüfen ließe, sagt sie überhaupt nichts mehr. Sie hat es vielmehr vorgezogen, sich in die Nähe des Orakels zu lagern, wo man mystisch raunt und von Objektivität nichts wissen will. Der Künstler selbst beginnt die Dunkelheit seiner Kritiker zu reproduzieren: Er hält immer mehr auf Naivität und homo ludens und gibt der gesellschaftlichen Autorität seiner Förderer recht, indem er sich, wie Grieshaber etwa, als Narr mit Schellenkappe feiern lässt, ohne zu bemerken, dass ihn die Banalität seiner Rolle längst eingeholt hat. Ein Künstler mit diesem Selbstverständnis bestimmt nicht mehr im schöpferischen Sinne die Gesellschaft mit, sondern er lässt sich von ihr hantieren, einen harmlosen Hampelmann aus sich machen und in den eigens dafür zuständigen Kreisen verhätscheln. Fragt man nun einen der so charakterisierten Künstler, was denn dieses oder jenes seiner Werke zu bedeuten habe, so erhält man nicht selten zur Antwort, dass die Frage selbst unangebracht, ja antiquiert sei. Tritt man mit derselben Frage an Kritiker heran, muss man gar eines verächtlichen Blicks gewärtig sein. Dies aber soll uns nicht hindern, unabhängig von solchen Reaktionen, welche ja nicht geeignet sind, das Problem auszumachen, seine Berechtigung nachzuprüfen.

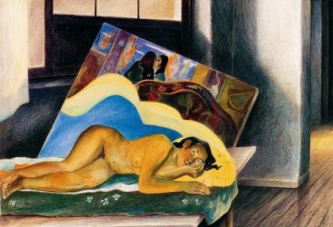

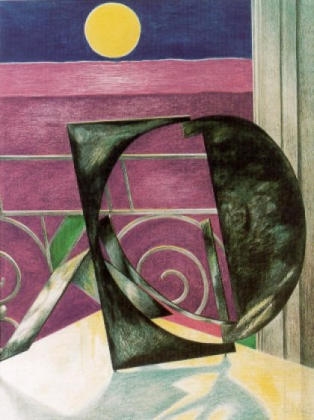

'Was soll das bedeuten' fragt nach etwas, das außerhalb dessen gedacht ist, das befragt wird, in dem Sinne, dass man etwa in Ansehung eines gelben Fleckes zur Antwort bekommt: das soll der Mond sein. In diesem Falle wäre die Bedeutung des gelben Fleckes der Mond. Mithin ließe sich der gelbe Fleck als Zeichen für Mond deuten. Bedeutung bezeichnet demzufolge einen Gegenstand, der vom Zeichen selbst wohl unterschieden ist. Offensichtlich hat man es aber hier nicht mit Bildern solch zeichenhaften, abstrakten Charakters zu tun. Würde man also bei Gelegenheit dieser Arbeiten auf ein Detail zeigen und fragen: was soll es bedeuten, das Wort auf einem Papierfetzen, die Figur in der Mitte, kann man eine Antwort kaum erwarten. Es gibt keine Gegenstände außerhalb, für welche die angesprochenen Details Zeichen sind. So ergäbe sich folgende Alternative: entweder sind sie bedeutungslose Zeichen, selbst Gegenstände oder beides in einem. Um dies auszumachen, fragen wir ein geeigneteres Objekt, die 'Mona Lisa', nach ihrer Bedeutung. Wenn es auch einen Gegenstand dieser Gestalt gegeben haben mag, so lässt er sich doch nicht aufweisen, ja, jene eventuelle Dame Mona Lisa ist uns offengestanden bei Betrachtung des Bildes völlig gleichgültig.

Uns wird klar, dass das Porträt der längst verstorbenen Dame die Wirklichkeit besitzt, welche ihr selbst verloren ging. Der Gegenstand Mona Lisa ist von dem, was man naiv sein Abbild nennen könnte, eingeholt worden. In der Kunst sind die Gegenstände ihrer äußerlichen Vergänglichkeit enthoben, sie sind wirklicher in ihr. Was im Falle der Mona Lisa einst nur Zeichen für sie war, ist sie nun ganz. Daher erklärt sich, warum es überhaupt eigenartig ist, das Bild 'Mona Lisa' nach seiner Bedeutung zu sondieren. Zeichen und Bedeutung sind hier identisch. Wenn wir einmal eingeräumt haben, dass ein möglicherweise irgendwo und irgendwann existierender Gegenstand ähnlicher Gestalt für die Betrachtung eines Kunstwerks belanglos ist, haben wir uns für die Identität von Zeichen und Bedeutung im Bilde entschieden. Giacometti betont in seinem Brief an Pierre Matisse: Aber all das entfernte mich Schritt für Schritt von der äußeren Realität, ich hatte vielmehr die Absicht, mich allein der Konstruktion der Gegenstände selbst zu widmen. - An dieser Stelle drängt sich zunächst die Frage auf: warum erscheint die äußerliche Realität, die bloße gegenständliche Außenwelt heute so ungeeignet für künstlerische Ambitionen. Giacometti führt folgendermaßen aus: Der Kopf des Modells vor mir wurde einer Wolke gleich vage und unbegrenzt, - und: Wenn man mit der Analyse eines Teils begann, etwa der Nasenspitze, war man verloren. Man hätte dabei, ohne an ein Ende zu gelangen, sein Leben verbringen können. - Diese schlechte Unendlichkeit der Gegenstände in der Außenwelt ist es gerade, welche an deren voller Wirklichkeit zweifeln lassen, denn nur in der klaren Gestalt sind die Dinge ihrem Begriffe nach wirklich. So kann man künstlerisches Arbeiten als Gestalten von Gegenständen definieren. Man versteht mithin, was man an diesem als schöpferisch bezeichnet. Das Kunstwerk ist zu seiner Autonomie gelangt, wenn es keine äußerlichen Bezüge in gegenständlicher Absicht meint, sondern als absolute Hervorbringung eines klaren Gegenstandes gelten kann, der konstruiert ist, nach allgemeinen Gesetzen der Anschauung und des Denkens schlechthin, denn andere Gegenstände können wir weder sehen noch begreifen. Fichte nimmt das hier Gesagte vorweg, wenn er an einer Stelle in der 'Grundlage des Naturrechts' hervorhebt: Durch das Anschauen selbst, und lediglich dadurch entsteht das Angeschaute. Die Vernunft ist in der Anschauung keineswegs leidend, sondern absolut tätig; sie ist in ihr produktive Einbildungskraft. Es wird durch das Schauen etwas hingeworfen, etwa, wenn man ein Gleichnis will, wie der Maler aus seinem Auge die vollendete Gestalt auf die Fläche hinwirft, gleichsam hinsieht, ehe die langsamere Hand ihre Umrisse nachmachen kann. - Von hier aus ist man, die Unwirklichkeit dieser einst gewesenen Dame Mona Lisa gegenüber ihrem Bilde einzusehen, erheblich leichter imstande. Nun bleibt zu klären, was ein Gegenstand ist, denn dieser Begriff ist in unserer Betrachtung noch unreflektiert. Es ließe sich nämlich einwenden, dass er in dem hier gebotenen Zusammenhange über alle Maßen hinaus erweitert wurde. Unter Gegenstand verstehen wir mit Frege all das, was abgeschlossen ist, keine leere Stelle hat, Integrität aufweist, also auch Kunstwerke, die nicht notwendig bezogen sind auf ein ihnen Äußerliches, wodurch der Begriff des Gegenstandes klar umrissen ist. Wie aber, ließe sich weiter fragen, kommt die Ähnlichkeit zustande, welche die absolut neuen Objekte einer künstlerischen Gestaltung in vielen Fällen mit Objekten der Außenwelt haben. Ist hier nicht doch ein Nachbilden am Werke. Stellt der Darstellende nicht eben ein Darzustellendes dar, das außerhalb der Darstellung ruhend, sich neutral gegen sie verhält. Wenn auch das Fichtewort diese Frage schon erübrigt hat, so mag sie wegen ihrer Wichtigkeit noch eine Antwort finden. Die Dinge der sogenannten realen Welt sind Dinge lediglich ihrer Möglichkeit nach. Der Künstler, welcher sie in der ihnen angemessenen Weise reflektiert, durchschaut ihre Struktur als diese vorläufige und noch nicht wirkliche, die sie ist, und begibt sie schöpferisch in ihre volle Wirklichkeit. Der Darstellende stellt nicht ein Darzustellendes lediglich dar, sondern macht es der Darstellung dienstbar. Die Vogelstimmen in der Pastorale sind wirklicher als je in der Natur erlauschte. Sie sind gleichsam in die Musik aufgehoben und dort auf ihre wahre Melodie gebracht.

Durch die Analyse einer nicht immer richtig gestellten Frage, ergaben sich somit einige Hinweise auf den Sinn, d. i. nach Frege die Art und Weise des Gegebenseins, der Kunstwerke schlechthin. Es wurde deutlich genug, dass die Spuren, welche die Dinge der Außenwelt in der auf sie gerichteten Beobachtung hinterlassen, reaktiviert und schöpferisch umgestaltet werden zur Struktur neuer idealer Objekte. In der Ähnlichkeit mit ihr erinnern zwar diese idealen Objekte jene äußere Realität, die sie doch längst eingeholt haben, noch, aber lediglich als eine in sich hineingenommene und aufgehobene. Wenn der naive Standpunkt die Gegenstände der Kunst an denen der Natur misst, so weiß der reflektierte, dass umgekehrt die Natur in der Kunst ihren Prüfstein hat, dass die Gegenstände der Natur nur Schatten sind gegen die, welche das schöpferische Gestalten in der Kunst hervorbringt. 'In Spiegelbildern wie von Fragonard' sieht Rilke die Weiße und Röte der Flamingos im Jardin des Plantes.

Text vonDieter Leisegang (1942 - 1973)

Der Text 'In Spiegelbildern wie von Fragonard' von Dieter Leisegang (1942-1973) wurde 1965 anläßlich einer Ausstellung, an der auch die Künstlerin teilnahm, vom Autor vorgetragen. Das Originalmanuskript befindet sich jetzt im Deutschen Literaturarchiv in Marbach.

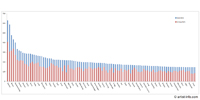

Artist Portfolio Catalog

Artist Portfolio Catalog

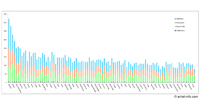

Exhibition Announcements

Exhibition Announcements

offers / Requests

offers / Requests